Solidaritätskampagne

Liebe Leserinnen und Leser,

auch in diesem Jahr ruft »nd« zu

einer Weihnachtsspendenaktion auf

für die Solidaritätskampagne »Teilen

macht satt« (dasnd.de/soliaktion),

die wir gemeinsam mit den Hilfs-

organisationen SODI, INKOTA

und dem Weltfriedensdienst ver-

anstalten. Das Geld kommt drei

Projekten gleichermaßen zugute:

Mit Summen von 43 bis 240 Euro

kann Menschen in Südafrika,

Simbabwe sowie in El Salvador und

Guatemala lebenswichtige Unter-

stützung zuteilwerden. Zum Bei-

spiel, um in Simbabwe kleinbäuer-

lichen Familien Methoden zur

Anpassung an den Klimawandel zu

vermitteln oder um in Südafrika

neue Lösungen und traditionelles

Wissen zu verbinden. Und in El

Salvador und Guatemala geht es

darum, trotz Wasserarmut klein-

bäuerliche Familien dabei zu unter-

stützen, nachhaltig ihre Ernten zu

sichern. Die Solidaritätskampagne

»Teilen macht satt« ermöglicht es

Menschen, eine lebenswerte Zukunft

selbst zu gestalten.

Die vergangene Solidaritäts-

aktion »Teilen macht satt« erzielte

mit über 57 000 Euro Spendenein-

nahmen in schwierigen Zeiten ein

gutes Ergebnis und gehört zu den

Top fünf seit dem Start 2001. Die

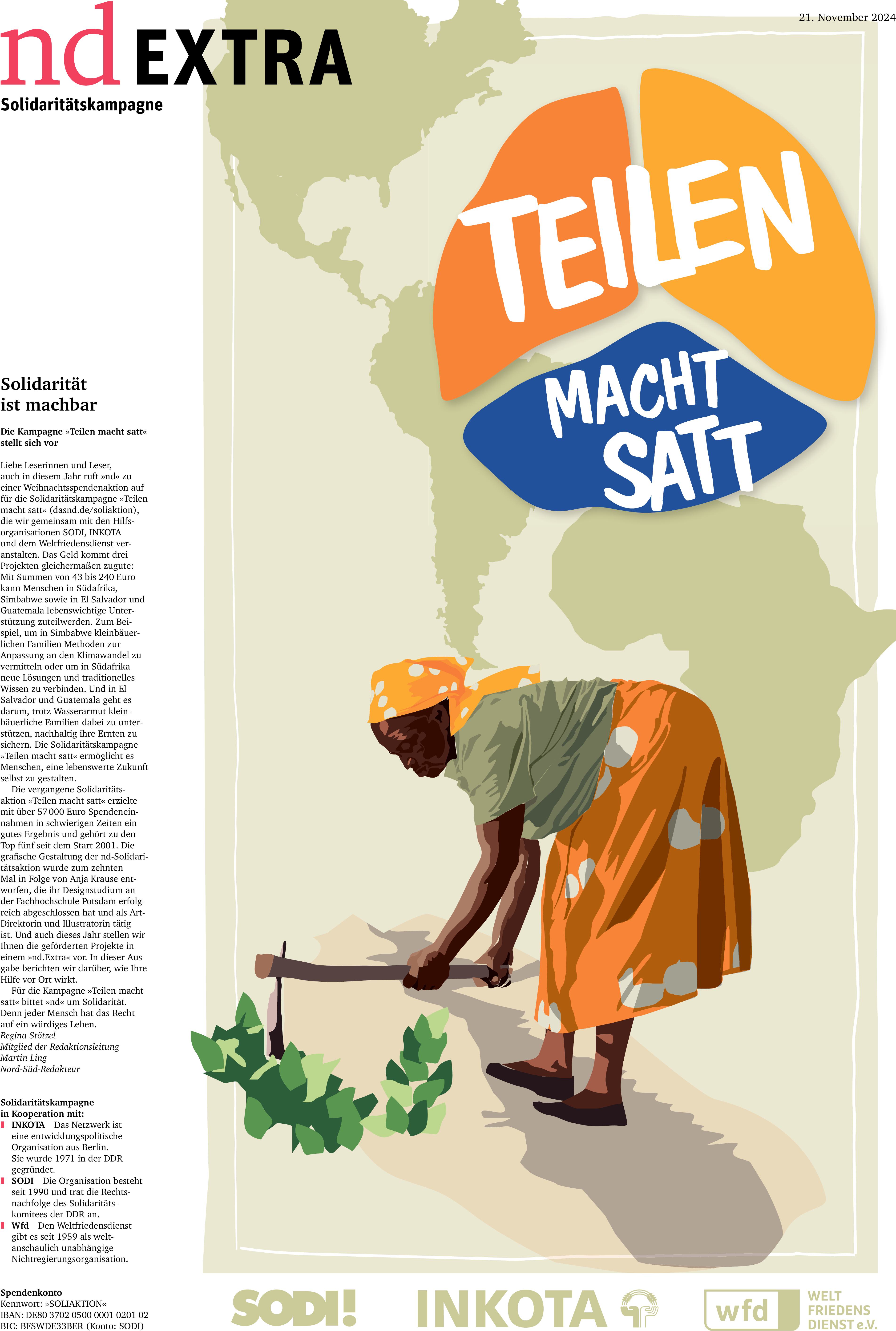

grasche Gestaltung der nd-Solidari-

tätsaktion wurde zum zehnten

Mal in Folge von Anja Krause ent-

worfen, die ihr Designstudium an

der Fachhochschule Potsdam erfolg-

reich abgeschlossen hat und als Art-

Direktorin und Illustratorin tätig

ist. Und auch dieses Jahr stellen wir

Ihnen die geförderten Projekte in

einem »nd.Extra« vor. In dieser Aus-

gabe berichten wir darüber, wie Ihre

Hilfe vor Ort wirkt.

Für die Kampagne »Teilen macht

satt« bittet »nd« um Solidarität.

Denn jeder Mensch hat das Recht

auf ein würdiges Leben.

Regina Stötzel

Mitglied der Redaktionsleitung

Martin Ling

Nord-Süd-Redakteur

Solidaritätskampagne

in Kooperation mit:

❚INKOTADas Netzwerk ist

eine entwicklungspolitische

Organisation aus Berlin.

Sie wurde 1971 in der DDR

gegründet.

❚SODIDie Organisation besteht

seit 1990 und trat die Rechts-

nachfolge des Solidaritäts-

komitees der DDR an.

❚WfdDen Weltfriedensdienst

gibt es seit 1959 als welt-

anschaulich unabhängige

Nicht regie rungs organisation.

Spendenkonto

Kennwort: »SOLIAKTION«

IBAN: DE80 3702 0500 0001 0201 02

BIC: BFSWDE33BER (Konto: SODI)

Die Kampagne »Teilen macht satt«

stellt sich vor

Solidarität

ist machbar

21. November 2024

HELEN BAUERFEIND, WFD

Im Mai dieses Jahres musste Simbab-

we den Katastrophenfall ausrufen: Das

Wetterphänomen El Niño sorgte für

eine lange Dürreperiode, sodass 40 bis

60 Prozent der gesamten Ernte verlo-

ren gingen. Es war ein erneuter, hefti-

ger Schlag für die Menschen im Land.

Simbabwe bendet sich schon lan-

ge in einer schweren politischen, wirt-

schaftlichen und sozialen Krise. Zu den

langen Trockenperioden, die zu verkürz-

ten Anbauzeiten und schlechten Ernten

führten, kamen infolge des russischen

Angriskrieges gegen die Ukra ine er-

höhte Kosten für Düngemittel. Aber

auch die Preise für Grundnahrungs-

mittel stiegen weiter an. Die sowieso

schon hohe Ination verschärfte sich.

Heute ändern sich zum Beispiel die Le-

bensmittelpreise ständig. Auch Strom-

und Treibsto preise unterliegen starken

Schwankungen.

Die Hälfte der Bevölkerung lebt in

extremer Armut, Mangelernährung ist

weitverbreitet. Die meisten Menschen

in Simbabwe arbeiten in der Landwirt-

schaft und überleben von dem, was sie

selbst auf kleinen, oft wenig fruchtba-

ren Feldern anbauen. Häug können

die ausgetrockneten Böden den weni-

gen Regen nicht mehr aufnehmen, und

es kommt zu Überschwemmungen, die

die Ernten vollends vernichten. Die

Menschen vor Ort brauchen deshalb

mehr Wissen darüber, wie sie sich an

geänderte Umweltbedingungen anpas-

sen und unabhängig von teurem Saat-

gut werden können.

Hier setzt unsere Partnerorganisa-

tion PELUM Zimbabwe (Participatory

Ecological Land Use Management Zim-

babwe) an: Als Netzwerkorganisation

bringt sie zivilgesellschaftliche Grup-

pen zusammen, die direkt mit Klein-

bäuerinnen und Kleinbauern arbeiten.

So ist eine Plattform für Austausch und

gemeinsames Lernen entstanden. Das

Ziel ist, agrar öko logische Anbaumetho-

den zu stärken, die ressourcenschonend

sind und in Harmonie mit der Natur ste-

hen. Denn so bleiben die Böden frucht-

bar und werden nicht übernutzt. Zudem

fördert PELUM gemeinsame Strategien,

wie Land- und Weideächen nachhal-

tig für Vieh- und Landwirtschaft genutzt

werden können. Ein weiterer wichtiger

Bestandteil des Programms ist selbstver-

waltetes Saatgut.

Grundlage ist die Erkenntnis, dass

man zusammen mehr erreichen kann. Es

ist wichtig, mit einer kollektiven Stimme

– etwa gegenüber staatlichen Entschei-

dungsträger*innen – aufzutreten, Prob-

leme gemeinschaftlich anzugehen und

überholte landwirtschaftliche Praktiken

aufzugeben, weil sie Menschen davon

abhalten, auf die Natur achtzugeben.

Neue Ansätze in der Landwirtschaft

sind überlebensnotwendig

Simbabwe

leidet unter Dürre

❚SIMBABWE

HELEN BAUERFEIND, WFD

M

ashonaland ist eine

Provinz im Nordos-

ten Simbabwes. Hier

erwirtschaften die

meisten Menschen

ihre Nahrungsmittel

in kleinbäuerlicher Landwirtschaft. Seit ei-

nigen Jahren gibt es in diesem Gebiet im-

mer längere Dürreperioden, Stürme und

Überschwemmungen. Dadurch wird es

für die Kleinbäuerinnen und -bauern noch

schwerer, zum Leben ausreichende Ernten

einzufahren. Hinzu kommt, dass der Staat

den Einsatz hybrider Saatgut sorten sub-

ventioniert und die wirtschaftliche Unab-

hängigkeit der kleinbäuerlichen Betriebe

beeinträchtigt oder verhindert.

Plaxedes Kaseske ist Kleinbäuerin. Sie

lebt in Juru in Goromonzi, einer ländli-

chen Gemeinde südöstlich der Haupt-

stadt Harare. Heute baut sie verschiede-

ne traditio nelle Hirse- und Maissorten an,

die sie schon seit Kindertagen kennt. Dazu

bringt Plaxedes Kaseske ihr eigenes Saat-

gut aus oder verwendet Samen, die sie

auf einem der regelmäßig stattndenden

Saatgut märkte getauscht hat. Darüber ist

Plaxedes sehr glücklich: »Durch die Ver-

wendung meines eigenen Saatguts kann

ich Geld sparen, das ich sonst für den Kauf

von Hybridsaatgut verwendet hätte. Au-

ßerdem brauche ich keine zusätzlichen

Stoe wie synthetische Düngemittel und

Chemikalien. Ich verwende mein Saatgut

und bin unabhängig.«

In vielen Ländern des Globalen Südens

wird der Einsatz von hybriden Saatgut-

sor ten seit Jahrzehnten staatlich geför-

dert. Hybridzüchtung bringt Sorten hervor,

die in der ersten Generation besonders er-

tragreich sind, aus denen sich aber keine

neuen Saaten züchten lassen. Das Saatgut

muss also jedes Jahr neu beschat werden.

Hy bri des Saatgut, aggressive Schädlings-

und Unkrautbekämpfungsmittel und che-

mische Dünger sind weitverbreitet – nicht

zuletzt aufgrund staatlicher Subventio-

nen. Das führt nicht nur zu Abhängigkeit,

sondern auch dazu, dass Wasser und Bö-

den verschmutzt und ausgelaugt werden.

Es kommt immer mehr zu Konikten in-

nerhalb der Gemeinden, vor allem um die

knappe Ressource Wasser.

Plaxedes Kaseske ist eine Saatgutpio-

nierin. Für viele ihrer Nachbar*innen ist

die Verwendung von eigenem Saatgut hin-

gegen nicht selbstverständlich. Restriktive

Saatgutgesetze verbieten es ihnen sogar,

ihr eigenes Saatgut auszusäen oder zu tau-

schen. »Es gibt noch viel zu tun, damit das

Saatgut von allen Kleinbauern anerkannt

wird«, so Kaseke.

Hier kommt unsere Partnerorganisati-

on PELUM Zimbabwe (Participatory Eco-

logical Land Use Management) ins Spiel.

Seit ihrer Gründung 1995 unterstützt sie

Kleinbäuerinnen und -bauern in Simbabwe

dabei, nachhaltige Anbaumethoden umzu

-

setzen. Dafür hat PELUM mit ihren Part-

nern verschiedene Programme aufgelegt.

In Trainings und Workshops vermitteln sie

den Menschen in der Region agrarökologi-

sche Anbaumethoden. Sie bringen bäuerli-

che Gemeinschaften zusammen, damit sie

über die Nutzung ihrer Land- und Weide-

ächen gemeinsam beraten und Übernut-

zung vermeiden. Zudem sorgen sie dafür,

dass sich degradierte und vom Klimawan-

del betroene Landschaften mithilfe ge-

planter Beweidung regenerieren können.

PELUM sucht den Kontakt zu Politik und

Öentlichkeit, um Märkte für agraröko-

logische Produkte zu schaen. Und nicht

zuletzt fördert PELUM selbstverwaltete

Saatgut systeme und veranstaltet Saatgut-

märkte und -messen.

Nach Erfahrungen mit Extremwetter-

ereignissen wie dem Tropensturm »Idai«

im März 2019, der riesige Flächen über-

schwemmte und viele Getreidelager zer-

störte, existieren heute zahlreiche Saatgut-

banken. Hier wird das Saatgut einer Reihe

von Nutzpanzen wie Okra, Hirse, Mani-

ok, Sor ghum, Erdnüsse und Mais gelagert.

Die Saatgutbanken bieten eine Art Versi-

cherung: Wird die Ernte etwa durch eine

Überschwemmung zerstört, können die

Kleinbäuerinnen und -bauern der Re gion

das gelagerte Saatgut nutzen. Oft werden

dort auch traditionelle Saatgut sorten auf-

bewahrt, die von den hybriden Sorten ver-

drängt wurden und vom Aussterben be-

droht waren.

Saatgutsouveränität bedeutet für die

Kleinbäuerinnen und -bauern, dass sie die

Kontrolle über ihr Saatgut haben – dass sie

uneingeschränkten Zugang zu hochwerti-

gem Saatgut haben und es selbst produ-

zieren können. Und dass sie dafür nicht

kriminalisiert werden. Denn große multi-

nationale Unternehmen sind daran nicht

interessiert und betreiben Lobbyarbeit,

um Patente für bestimmte Panzensorten

einzuführen.

Saatgutsouveränität bedeutet auch,

dass Kleinbäuerinnen und -bauern mit-

entscheiden können über das gemein-

schaftlich verwendete Saatgut – hier geht

es um Verbesserung, Auslese, Quantität

und Diversität. Im Ergebnis werden Sor-

ten gewählt, die gut an die lokalen Um-

weltbedingungen angepasst sind: Sie sind

dürre tolerant und wachsen auch auf kar-

gen Böden.

Das Zimbabwe Seed Sovereignty Pro-

gramme (ZSSP; Saatgutsouveränitäts-Pro-

gramm Simbabwe), das im Jahr 2014 von

sieben NGOs und landwirtschaftlichen Or-

ganisationen gegründet wurde, stärkt die

Saatgutproduktion und -erhaltung auf

Ebene der Haushalte und Gemeinden. Es

führt Aktivitäten und Workshops zu Saat-

gutsouveränität im ganzen Land durch.

So wie Plaxedes Kaseske betreiben mitt-

lerweile viele Kleinbäuerinnen und -bau-

ern in Simbabwe nachhaltige Landwirt-

schaft und schützen dadurch natürliche

Ressourcen wie Boden, Wasser und Biodi-

versität. Dadurch entstehen weniger Kon-

ikte um diese Ressourcen. Indem unsere

Partnerorganisation PELUM die Menschen

vor Ort zusammenbringt und gemein-

schaftliche Ansätze für den Ressourcen-

schutz entwickelt, stärkt sie Solidarität, so-

ziale Bindungen und den sozialen Frieden.

Eine nachhaltige und gerechte Land-

wirtschaft trägt wesentlich zu friedlichen

Bedingungen bei, deshalb unterstützt der

Weltfriedensdienst e. V. die agrarökologi-

schen Projekte von PELUM. Der Weg ist

noch weit, aber die bisherigen Erfolge

zeigen: Wir sind auf dem richtigen Weg!

Immer mehr Kleinbäuerinnen und -bau-

ern erkennen die vielen Vorteile und stei-

gen auf nachhaltigen Landbau um, damit

sie aus eigener Kraft der Armut entkom-

men. Wir können sie dabei mit Spenden

unterstützen.

»Durch die

Verwendung meines

eigenen Saatguts

kann ich Geld

sparen, das ich

sonst für den Kauf

von Hybridsaatgut

verwendet hätte.«

Plaxedes Kaseske Kleinbäuerin

Wie kleinbäuerliche Betriebe im Nordosten Simbabwes durch nachhaltigen

Landbau unabhängig werden

Eigenes Saatgut

ISABELL NORDHAUSEN, INKOTA

Der Klimawandel ist allgegenwärtig.

Er ist längst Realität geworden, und

Wetterextreme schlagen vor allem

in den Ländern des Globalen Südens un-

erbittlich zu. So wurde das zentralameri-

kanische Land Guatemala in den vergan-

genen Jahren immer wieder von schweren

Dürren und einer Rekordhitze heimgesucht.

Die Folge sind Hungersnöte und alarmie-

rend hohe Raten an chronischer Mangeler-

nährung bei Kindern.

Ende 2023: Die Vorräte der wichtigen

Grundnahrungsmittel Mais und Bohnen

von Ludving Everardo Orellana Sandoval

und seiner Familie neigen sich dem Ende

zu. In ihrer Gemeinde El Garay im Land-

kreis Monjas im Trockenkorridor von Gu-

atemala ist die Regenzeit mal wieder viel

zu kurz ausgefallen. Immer öfter kommt es

zu schlimmen Dürren, verbunden mit Ern-

teausfällen. Die Regenzeit beginnt zu spät,

und selbst in der Regenzeit gibt es länge-

re Phasen komplett ohne Regen. »Vergan-

genes Jahr hat es viel zu wenig geregnet,

der Großteil meiner Bohnenpanzen ist

schlichtweg verdorrt. Auch Mais konnten

wir nur wenig ernten.« Dies ist ein har-

ter Schlag für Ludving Everardo Orellana

Sandoval, seine Frau und ihre zwei Kinder.

Denn: »Mit dem, was wir ernten, müssen

wir überleben.«

Durch Dürrezeiten haben sie immer wie-

der große Teile ihrer Ernten verloren. Auch

die Erosion des Bodens nimmt zu und er-

schwert den Anbau. Ludving Everardo Orel-

lana Sandoval erzählt: »Die Erträge unserer

Ernte sind von Mal zu Mal schlechter. Die

Erde ist einfach zu trocken. Zugang zu Lei-

tungswasser haben wir nur alle zwei Tage

für zwei Stunden. Das Wasser reicht gerade

so für das Nötigste im Haushalt – fürs Trin-

ken, Kochen und Waschen. Zum Bewässern

unserer Beete dürfen wir es nicht verwen-

den.« Doch wenn die Beete nicht bewässert

werden, verdorrt die Ernte. So wie Orella-

na geht es vielen indigenen Kleinbauern-

familien. Dürren bedeuten hier vor allem

eins: Hunger. Fast die Hälfte der Kinder in

Guatemala sind chronisch mangelernährt.

Das ist eine der höchsten Raten weltweit.

Die Armut hat in den vergangenen Jahren

sogar noch zugenommen, und die Schere

zwischen Arm und Reich klat immer wei-

ter auseinander.

Im Frühjahr 2024 kam für die Gemeinde,

in der die Familie von Ludving Orellana lebt,

der Wendepunkt: Die INKOTA-Partnerorga-

nisation, das Kollektiv Madre Selva (CMS),

unterstützte den Bau eines großen Regen-

wasser-Auangbeckens. Ein ausgetrockne-

tes Flussbett, das ausschließlich während

der jährlichen Regenzeit Wasser führt, wur-

de an einer Engstelle mit einer Staumauer

versehen, damit zumindest ein Teil des Re-

genwassers gespeichert werden kann. »Wir

freuen uns riesig auf das Reservoir, deshalb

haben alle aus der Gemeinde beim Bau der

Staumauer geholfen. Unsere Honung ist,

dass bis zu einer Million Liter Regenwasser

gesammelt werden können und wir in der

Trockenzeit endlich Wasser zum Gießen un-

serer Beete und Felder haben!«

Bisher lief das Regenwasser ungenutzt

und viel zu rasant ab. Durch das Wasser-

reservoir können kurze Trockenperioden,

die immer wieder während der Regenzeit

auftreten, überbrückt werden. Wenn ge-

nug Wasser gespeichert wird, kann die An-

bauphase verlängert werden, auch über das

Ende der Regenzeit hinaus. Die Ernten wer-

den dadurch gesichert und erhöht. In einer

Region mit viel Hunger und Mangelernäh-

rung ist dies lebenswichtig. »Für den Boden-

und Wasserschutz panzen wir außerdem

Obstbäume. Sie spenden uns Schatten, re-

duzieren die Hitze und verbessern die Luft

und den Boden. Dadurch können wir bald

auch neue Obstsorten ernten, das ist beson-

ders schön!«, freut sich Herr Orellana.

Während der Bauarbeiten kamen Ge-

meindevertreter*innen aus der Nachbar-

gemeinde Plan de la Cruz auf MadreSelva

zu, die ebenso unter Wasserstress leiden.

Dort könnte ein ähnliches Wasserreservoir

gebaut werden. Das würde noch mehr Men

-

schen in der Region helfen, ihre Ernten trotz

Klimakrise und Dürren zu retten.

Ein neues Auangbecken in Guatemala lässt Wassermangel fast vergessen

Gute Ernte dank Regenwasserspeicherung

Sandra García neben ihrem neuen Tank, der bis zu 2500 Liter Regenwasser speichert

INKOTA

Frauen im Gutu-Distrikt in Simbabwe fördern selbstverwaltete Saatgutsysteme unter anderem durch den Tausch traditioneller Samen.

PELUM ZIMBABWE

2ndEXTRADonnerstag 21. November 2024

VANESSA KOHM, SODI

Drei Jahrzehnte nach den ersten freien

Wahlen 1994 sitzt Südafrika als stabile De-

mokratie und Mitglied der G20 sowie des

Brics-Bündnisses am internationalen Ver-

handlungstisch. Seine kulturelle Vielfalt

zelebriert Südafrika unter dem Begri der

Regenbogen-Nation. Der Übergang vom

Apartheidregime zur Demokratie brachte

weitreichende demokratische Rechte und

politische Befreiung. Doch wegen Korrup-

tion, hoher Arbeitslosenquoten, täglicher

Stromabschaltungen, einer maroden Inf-

rastruktur und extremer sozialer Ungleich-

heit ist von der anfänglichen Aufbruch-

stimmung nicht viel übrig geblieben.

Obwohl Südafrika 2023 nach Ägyp-

ten das höchste Bruttoinlandsprodukt Af-

rikas verzeichnete, leben 64 Prozent der

Schwarzen Südafrikaner*innen unter-

halb der Armutsgrenze. Diese Ungleich-

heit zeigt sich auch im Landbesitz: Rund

70 Prozent des Landbesitzes benden sich

nach den ins Stocken geratenen Land-

refor men immer noch in den Händen wei-

ßer Südafrikaner*innen, die nur 7 Prozent

der Bevölkerung ausmachen.

Eine intensive, marktorientierte Land-

wirtschaft, die durch einen hohen Einsatz

von Kunstdünger, Pestiziden und Maschi-

nen sowie durch große Farmen gekenn-

zeichnet ist, sichert die Lebensmittelver-

sorgung Südafrikas auf nationaler Ebene.

Aber die hohen Lebensmittelpreise sind

für viele Haushalte kaum noch bezahlbar.

In der Folge ist jeder zweite von Ernäh-

rungsunsicherheit betroen.

Vom hohen Technologie- und Indus tria-

li sierungsgrad der Metropolen ist in den

ländlichen Gebieten der Provinzen Limpo-

po, Ostkap und KwaZulu-Natal kaum et-

was zu spüren. Hier leben überwiegend

Schwarze Südafrikaner*innen. Viele von

ihnen wurden während der Apartheid

zwangsumgesiedelt. Arbeits- und Ausbil-

dungschancen sind rar. Viele der Familien

sind daher auf die geringen staatlichen

Leistungen angewiesen, die rund 80 Pro-

zent ihres Einkommens ausmachen.

Um über die Runden zu kommen, be-

treiben sie Viehzucht und Ackerbau auf

kommunalem Land. Doch die Böden

sind karg und überweidet; Wasser ist ein

knappes Gut. Der klimawandelbeding-

te Temperaturanstieg lässt die Verduns-

tungsraten steigen, verschärft die Was-

serknappheit weiter. Für die bäuerlichen

Familien wird es zunehmend schwieriger,

von ihrer Arbeit auf dem Land zu leben.

ISABELL NORDHAUSEN, INKOTA

Zentralamerika gehört zu den Regionen

der Welt, die am stärksten vom Klimawan-

del betroen sind. Steigende Temperatu-

ren, verheerende Dürren, Starkregen mit

Überschwemmungen, Hagel und Hurrika-

ne verursachen immer öfter schwere Ern-

teverluste. Das bedroht die Lebensgrund-

lage Tausender kleinbäuerlicher Familien.

Besonders betroen sind die Regionen im

sogenannte Trockenkorridor, der sich vom

Süden Mexikos bis nach Panama erstreckt

und anfällig für Dürren ist. Wenn der Re-

gen ausbleibt, vertrocknen die Ernten und

es folgt der Hunger. In Guatemala leben

56 Prozent der Menschen unterhalb der Ar-

mutsgrenze, davon 16 Prozent sogar in ex-

tre mer Armut. Fast die Hälfte der Kinder ist

chronisch mangelernährt, eine der höchs

-

ten Raten weltweit. Die Armut hat in den

Jahren seit der Corona-Pandemie noch zu-

genommen, und die Schere zwischen Arm

und Reich klat immer weiter auseinander.

Ein großes Problem ist der Wasserman-

gel. Wasser gilt als das kostbarste Gut der

Welt – und es ist im Trockenkorridor Zen-

tralamerikas oft besonders knapp. El Sal-

vador mit seinem tropischen Klima könnte

eigentlich genug Wasser haben. Im Schnitt

fällt deutlich mehr Regen als in Deutsch-

land. Er ist allerdings sehr ungleich übers

Jahr verteilt. Manchmal regnet es Hunder-

te Millimeter an nur einem Tag, manch-

mal bleibt es selbst in der Regenzeit wo-

chenlang trocken.

Die Extremwetterlagen nehmen durch

die Erderhitzung zu. Die Kleinbauernfa-

milien müssen um ihre Ernten bangen.

Zu den Klimaproblemen kommt noch ein

weiteres hinzu: die ungleiche Verteilung

von Macht und Ressourcen. Unternehmen

bekommen vom Staat viel schneller einen

Wasseranschluss als die Bewohner*innen

unzähliger Dörfer und der Armenviertel

der größeren Städte.

Internationale Konzerne verschärfen

die Wassernot. In der Grenzregion zwi-

schen Guatemala und El Salvador bedroht

die Gold- und Silbermine Cerro Blanco die

natürlichen Wasservorkommen der Regi-

on. Große Agrarrmen verschlimmern die

Situation, indem sie mit tiefen Brunnen

ihre Mega planta gen bewässern und mit

synthetischem Dünger das Wasser belas-

ten, insbesondere für den Anbau von Ex-

portgütern wie Zuckerrohr und Palm öl.

Zu leiden haben vor allem Kleinbau-

ernfamilien, ihr Zugang zu Wasser für

die regionale Landwirtschaft wird im-

mer schlechter. Selbst die Versorgung mit

Trinkwasser ist in vielen Gemeinden Zen-

tralamerikas nicht sicher, besonders für

Menschen, die arm sind.

30 Jahre nach dem Ende der Apartheid ist Südafrika

immer noch ein Land mit großer Ungleichheit

Guatemala und El Salvador liegen mitten im

Trockenkorridor von Zentralamerika

Ernüchterte Regenbogen-Nation

Chronischer Mangel

❚SÜDAFRIKA

❚ZENTRALAMERIKA

VANESSA KOHM, SODI

E

s ist früher Morgen, die Luft ist

noch frisch, als Slindile Mpin-

ga aus ihrem Haus tritt und

zum nahe gelegenen Was-

sertank geht. Mit routinier-

ten Handgrien önet die

27-jährige Bäuerin das Ventil des Tanks. Ein

leises Gluckern ist zu hören, dann plätschert

das Wasser in den Eimer, den sie darunterge-

stellt hat. Slindile Mpinga wird damit gleich

den Filtertopf der Tröpfchenbewässerung ih-

res Gemüsebeets auüllen, das unter einem

Schattennetz vor den hohen Temperaturen

in der prallen Sonne geschützt ist. Das Was-

ser kommt aus einer Quelle oberhalb von

Stulwane. Das Dorf liegt in der Nähe von

Bergville in der Drakensberg-Region in der

Provinz KwaZulu-Natal. Die Bewohner*in-

nen haben die Quelle vor zwei Jahren mit

Unterstützung der Mahlathini-Development

Foundation (MDF) erschlossen.

»Früher musste ich sehr weit laufen, um

Wasser zu holen«, erzählt Mpinga. »Die Er-

schließung der Quelle und das Leitungs-

system haben das Wasser näher an mein

Zuhause gebracht.« Die SODI-Partnerorga-

nisation hat sich zum Ziel gesetzt, kleinbäu-

erliche Fami lien in ländlichen Gebieten Süd-

afrikas bei der Anpassung an die Folgen des

Klimawandels zu unterstützen und ihre Le-

bensgrundlagen nachhaltig zu stärken. Ein

zentrales Element ihrer Arbeit ist die Verbes-

serung des Zugangs zu Wasser für die Subsis-

tenzlandwirtschaft und die Förderung eines

gemeindebasierten Wassermanagements.

In Südafrika ist Wasserverfügbarkeit ein

großes Thema. Viele Stauseen sind zwar gut

gefüllt, doch das Wasser kommt nicht bei

den Menschen an. Besonders in den ländli-

chen Regionen fehlt es an Infra struktur. »Ei-

gentlich ist die Wasserversorgung Aufgabe

der Kommunen. Doch es wird zu wenig in

die Infrastruktur investiert«, erklärt die Lei-

terin von MDF, Erna Kruger. Auch Stulwa-

ne ist nicht ans Wassernetz angeschlossen.

Trinkwasser beziehen die Haushalte über ei-

nen Tankwagen.

In der Trockenzeit von Mai bis August

kommt es in den ländlichen Gebieten Kwa-

Zulu-Natals zu erheblicher Wasserknapp-

heit. Durch den Klimawandel verschärft

sich die Situation, da die Verdunstung auf-

grund höherer Temperaturen zunimmt und

die Trockenzeiten länger werden. Der Tro-

ckenanbau ohne künstliche Bewässerung

stößt an seine Grenzen. In der Region Kwa-

Zulu-Natal wirkt sich der Mangel an Was-

ser bereits spürbar auf die Ernten aus. Die

noch drastischere Lage in wärmeren Provin-

zen zeigt, was auf die Bauern und Bäuerin-

nen zukommt: »In Limpopo haben Bäuerin-

nen, die ihre Felder nicht bewässern können,

bereits im fünften Jahr in Folge mit Ernte-

ausfällen zu kämpfen«, erklärt Kruger.

Die Bewohner*innen von Stulwane ha-

ben die Verbesserung ihrer Wasserver-

sorgung selbst in die Hand genommen.

Unterstützt werden sie dabei von den MDF-

Fachkräften. »Ein hydro lo gisches Team der

Universität von Kwa Zulu-Natal kartier-

te potenzielle Wasserquellen und geeigne-

te Standorte für Bohrlöcher rund um Stul-

wane. Gemeinsam wurde die Auswahl nach

Zugänglichkeit und Wasserdurchuss einge-

schränkt. Im November 2021 haben wir ei-

nen Agraringenieur hinzugeholt, um das

technische Potenzial der Quellen zu be-

werten«, sagt Kruger. In zwei Workshops

erarbeiteten die Dorfbewohner*innen ge-

meinsam mit ihm drei Konzepte für die Er-

schließung der Quellen.

Auf einer Vollversammlung entschieden

sie sich für ein Konzept, das die Nutzung

einer bislang vor allem von Vieh genutzten

Quelle vorsieht. Diese Quelle wird nun teil-

weise unterirdisch gefasst und speist über

Rohrleitungen zwei Sammeltanks mit einem

Fassungsvermögen von je 10 000 Litern so-

wie Entnahmetanks in der Nähe einzelner

Häusergruppen. Das System arbeitet nach

dem Schwerkraftprinzip. Das Wasser ießt

allein durch das natürliche Gefälle des Ge-

ländes. Da es ohne Pumpen auskommt, ist

es wartungsarm und verursacht kaum lau-

fende Kosten. So erhalten 28 der 99 Haus-

halte rund 380 Liter pro Tag – etwa zwei

Badewannenfüllungen.

Eine weitere Quelle ussabwärts bleibt

unangetastet, damit sie weiterhin allen in

vollem Umfang zur Verfügung steht. Ge-

meinsam mit den MDF-Fachkräften verleg

-

ten die beteiligten Familien die Leitungen

und Sammeltanks. Unter Anleitung hoben

die Bewohner*innen 20 Kilometer Gräben

aus, um ein gleichmäßiges Gefälle zu ge-

währleisten, sodass die Tanks über Nacht

automatisch befüllt werden können, ohne

dass Luftblasen den Wasseruss stören. Ne-

ben ihrer Arbeitskraft trugen die Bewoh-

ner*innen auch einen nanziellen Eigenan-

teil zur Beschaung der Rohre und Tanks.

MDF befähigt die Dorfbewohner*innen

in Schulungen, ihre Wasserversorgung ei-

genständig sowie eektiv und nachhaltig zu

managen. Sie werden dabei unterstützt, sich

in Wasserkomitees zu organisieren, in de-

nen sie die Wasserverteilung, Wartung und

Qualitätskontrolle organisieren. MDF ver-

mittelt zudem Methoden für einen fairen In-

teressenausgleich zwischen den Wassernut-

zer*innen, um den sozialen Zusammenhalt

zu stärken und die Ökosysteme zu schüt-

zen. »Unsere Erfahrung zeigt, dass dies nur

mit strengen, gemeinschaftlich erarbeiteten

Regeln gelingt. Deshalb unterstützen wir die

Wasserkomitees bei der Ausarbeitung von

Statuten. Es gibt Beispiele von Wasserkomi-

tees, die seit über 20 Jahren aktiv sind«, er-

klärt Erna Kruger. Sie und ihr Team ermuti-

gen Dorfgemeinschaften, sich ebenfalls bei

den staatlichen Wasserbehörden für ihre Be-

lange einzusetzen. Interessierte Gemeinden

werden beispielsweise bei der Gründung

von Wasserwirtschaftsausschüssen und bei

der Teilnahme an den regionalen Wasserfo-

ren unterstützt.

Nelisiwe Msele ist im Wasserkomitees in

Stulwane aktiv. Durch den verbesserten Zu-

gang zu Wasser und Schulungen von MDF

zu ressourcenschonenden und klimaresili-

enten Anbaumethoden konnte die 51-Jäh-

rige ihre Felder vergrößern und die Erträ-

ge steigern. Heute bewirtschaftet sie eine

1000 Qua drat meter große Parzelle, auf der

sie Gemüse nicht nur für den Eigenbedarf,

sondern auch für den Verkauf anbaut. »Die

Teilnahme am Projekt hat meinen Traum

vom eigenen Geschäft wahr werden las-

sen«, sagt sie.

Insgesamt unterstützen SODI und MDF

rund 500 bäuerliche Familien in den Provin-

zen Limpopo, Ostkap und Kwa Zulu-Natal

dabei, mit agrarökologischen Methoden und

der Verbesserung ihrer Wasserversorgung

die Herausforderungen des Klimawandels

zu bewältigen. Aktuell plant Nelisiwe Msele

mit ihren Nachbar*innen die Erschließung

der nächsten Wasserquelle. Damit soll der

Zugang zu Wasser für weitere 75 Kleinbau-

ernfamilien in Stulwane verbessert werden.

MDF und SODI unterstützen in Südafrika den Aufbau

einer selbstverwalteten Wasserversorgung

Wasser für alle

Die Verbesserung des Wasserzugangs ist in Südafrika Ziel der Solidaritätskampagne.

SODI

ISABELL NORDHAUSEN, INKOTA

In der Grenzregion zwischen Guatema-

la und El Salvador bedroht die Gold-

und Silbermine Cerro Blanco die na-

türlichen Wasservorkommen der Region.

INKOTA- Partnerorganisationen, das Kollek-

tiv Madre Selva (CMS) und Unidad Ecoló-

gica Salvadoreña (UNES), unterstützen die

betroenen Menschen dabei, sich für sau-

beres Wasser ohne Gift einzusetzen.

Seit vielen Jahren schwelt der Streit um

die Mine im Einzugsgebiet des Flusses Os-

túa. Im Januar 2024, nur fünf Tage vor dem

Ausscheiden aus seinem Amt, genehmigte

der damalige guatemaltekische Präsident

Alejandro Giammattei dem kanadischen

Bergbauunternehmen Bluestone Resources

noch schnell die Erweiterung ihrer Lizenz:

statt ausschließlich Untertagebau nun auch

oener Tagebau mit Schürferlaubnis von

jährlich vier Millionen Tonnen. Und dies,

obwohl eine Nachbarschaftsbefragung

2022 zu einem eindeutigen Ergebnis kam:

Fast 90 Prozent der Bürger*innen im be-

troenen Landkreises Asunción Mita sind

gegen das Tagebauprojekt!

Die lokale Bevölkerung wie auch Um-

weltorganisationen befürchten: Wird das

Vorhaben durchgesetzt, droht eine humani-

täre und ökologische Katastrophe zugleich.

»Das geplante Rückhaltebecken im Cerro

Blanco wäre das zweitgrößte auf dem Kon-

tinent. Die nächste Siedlung, mit 200 Fami-

lien, liegt nur knapp 400 Meter vom vorge-

sehenen Standort entfernt. Das Risiko ist

einfach zu groß«, sagt Julio González, Bio-

loge vom Kollektiv MadreSelva.

Die Bewohner*innen haben vor allem

Angst vor der Verseuchung ihres Grundwas-

sers. Um Gold und Silber zu gewinnen, wer-

den giftige Chemikalien eingesetzt, die die

Metalle aus dem abgebauten Gestein lösen.

Werden die Rück stände der Chemikalien

nicht fachgerecht aufgefangen, gelangen

sie in die natürlichen Wasservorkommen.

Das ist eine Gefahr für Mensch und Umwelt

– auf beiden Seiten der Grenze.

Durch den Landkreis Asunción Mita

ießt der Fluss Ostúa. Dieser mündet in den

zwischen Guatemala und El Salvador gele-

genen Grenzsee Güija. Von dort wird der

Lempa gespeist, der längste und wichtigste

Fluss El Salvadors. Darum werden die Ent-

wicklungen in Asunción Mita auch auf sal-

vadorianischer Seite intensiv verfolgt.

»Durch das gemeinsame Vorgehen in El

Salvador und Guatemala bündeln wir unse-

re Kräfte und können unseren Forderungen

nach Umweltschutz und Erhalt der natür-

lichen Lebensgrundlagen mehr Nachdruck

verleihen«, sagt Carolina Amaya, salvadori-

anische Umweltorganisation UNES.

Mit der Amtsübernahme des neuen gua-

temaltekischen Präsidenten Bernardo Aré-

valo im Januar 2024 keimt neue Honung.

Er hat die Umweltlizenz für Cerro Blanco

erneut überprüfen lassen und dabei zahl-

reiche Unregelmäßigkeiten festgestellt. Im

Juni 2024 hat die Regierung die Umweltli-

zenz deshalb widerrufen und das Bergbau-

unternehmen angewiesen, eine neue Um-

weltverträglichkeitsstudie in Auftrag zu

geben. Damit ist das Tagebauprojekt zwar

erst mal gestoppt, das Bergbauunterneh-

men hat jedoch bereits Einspruch dagegen

eingelegt.

Zudem ist ungewiss, ob der Tagebau in

Zukunft nicht doch erneut genehmigt wird.

Die US-Botschaft in Guatemala appellierte

bereits im Juni 2023 an das zuständige gu-

atemaltekische Ministerium, das Genehmi-

gungsverfahren voranzubringen. Es stehen

internationale Interessen und eine Menge

Geld auf dem Spiel.

Bürger in Guatemala und El Salvador arbeiten zusammen gegen Umweltverschmutzung durch Bergbau

Wasser kennt keine Grenzen

ndEXTRA DonnerstagFreitag, 21. November 20243

SIMBABWE: Wissen teilen

Für 240Euro können kleinbäuerliche Gemein-

schaften und Organisationen ihr wertvolles Wis-

Für 80 Euro können zwanzig Obstbaumsetzlinge

Ernte teilen

SÜDAFRIKA: Erfahrungen teilen

Mit 43 Euro unterstützen Sie einen

Bauern oder eine Bäuerin in einem zwei-

tägigen Training dabei, klimaresiliente

Anbautechniken zu erlernen.

JETZT SPENDEN!

Online spenden:

https://dasND.de/solispende

Solidarität weltweit

Kennwort »SOLIAKTION«

IBAN: DE80 3702 0500 0001 020102

BIC: BFSWDE33BER (Konto: SODI)

2023/24

2024/25

Spendenziel:

60.000 €

Spendenbarometer:

57.359,03 €

Mit Ihrer Hilfe

wird es möglich!